Bung Hatta

OLEH Suryadi (Universiteit Leiden, Belanda)

Malam ini (31 Desember, 101 tahun lalu) Bung Hatta, merayakan pergantian tahun di Hamburg, di rumah Tuan Le Febvre. Dia sudah sampai di kota itu beberapa hari sebelumnya, bersama seniornya, Baginda Dahlan Abdoellah, untuk merayakan libur Natal dan Tahun Baru pertamanya di Eropa. Mereka berdua melala (pelesiran) ke Jerman dan Eropa Tengah, dan itu dilakukan Hatta hanya sekitar empat bulan setelah dia sampai di Belanda. Sebagamana dicatatoleh lelaki yang kemudian ditakdirkan Tuhan menjadi proklamator kemerdekaan Republik Indonesia itu dalam memoar-nya (2011, buku 1: 138), kaki Timur-nya menjejak dermaga Pelabuhan Rotterdam setelah turun dari kapal Tambora pada hari Senin 5 September 1921 siang.

Kereta api yang ditumpangi Hatta bersama Dahlan Abdoellah dari Den Haag sampai di Hamburg petang hari pada Selasa, 20 Desember.“Rencana kami tinggal di Hamburg terpaksa diubah”, dari semula tanggal 20 sampai tanggal 27 Desember 1921” menjadi “sampai sesudah tahun baru”, tulis Hatta dalam memoar-nya (ibid.: 153), mengakibatkan rencana yang sudah disusun semula, termasuk jadwal untuk sampai di Austria, harus disesuaikan lagi. Perubahan itu terjadi karena keluarga Le Febvre menahan Hatta dan Dahlan di Hamburg “sampai sesudah tahun baru”, karena mantan Residen Sumatra’s Weskust itu ingin kedua anak muda Minangkabau itu dapat menyaksikan bagaimana “cara rakyat Jerman merayakan hari-hari Natal dan Tahun Baru […] dalam kesusahan dan kesukaran hidup” (ibid.: 153). Pada masa itu Jerman mengalami resesi hebat. “[A]ku melihat perbedaan nilai uang yang hebat sekali. Uang gulden Belanda berbanding dengan mark Jerman seperti 1 dan 100. Sebelum Perang Dunia I perbandingannya 10 dengan 6. Satu mark Jerman nilainya 60 sen [gulden] Belanda. [Tapi sekarang] Jerman mulai dipukul inflasi. Uang Austria pada masa itu bernama Krona, inflasinya lebih hebat lagi”, tulis Hatta (ibid.: 151-52).

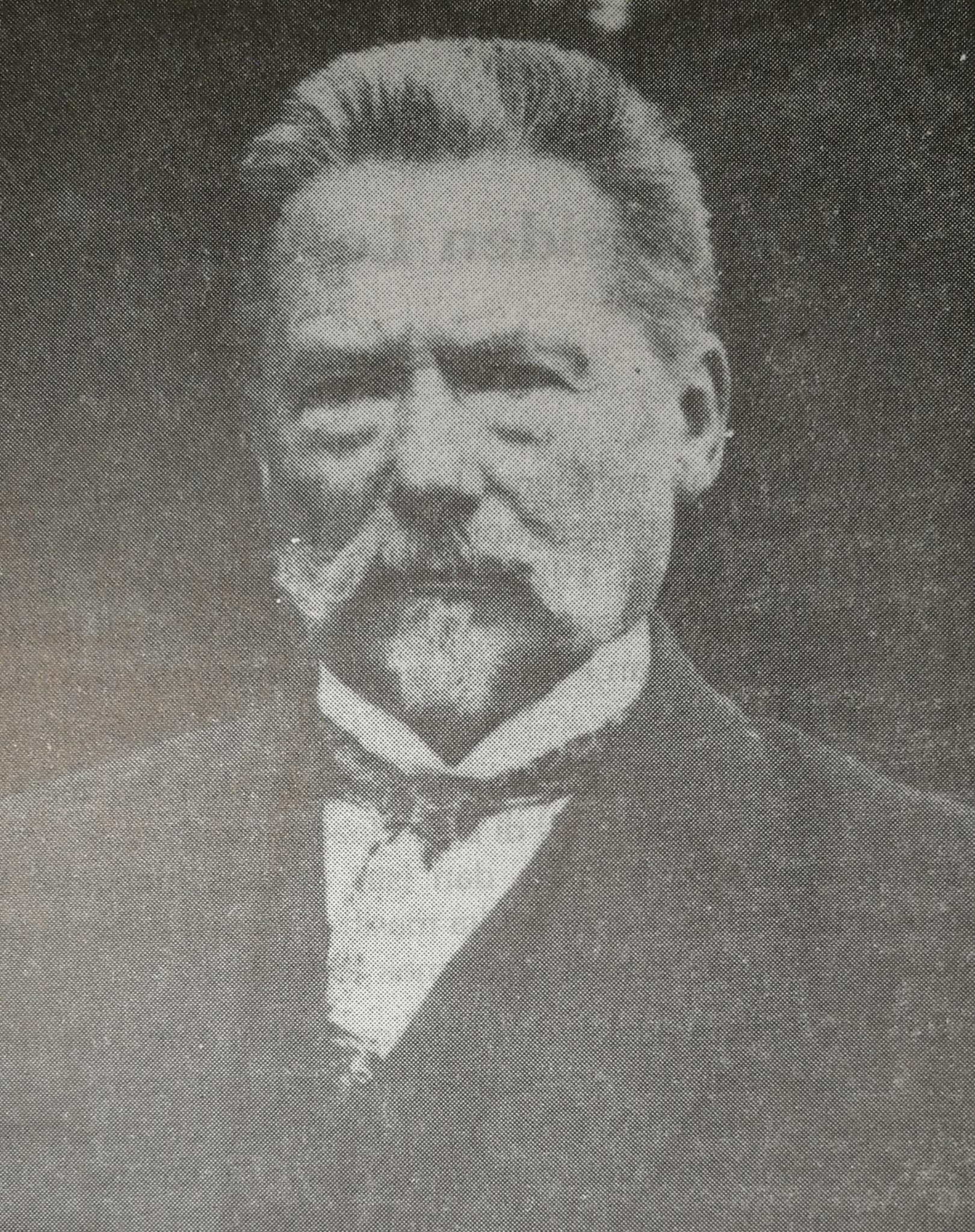

Baginda Dahlan Abdoellah

Unbeliveble! Incredible! Dua orang anak muda Minangkabau, yang perbedaan usia masing-masing terpaut 7 tahun (Hatta lahir 1902, Dahlan lahir 1895) berkeliling Jerman dan Eropa Tengah di awal abad ke-20, dalam musim dan lingkungan alam dan budaya yang ‘aneh’, yang berjarak lebih dari 10.000 km dari kampung halaman mereka di Bukittinggi dan Pariaman sana. Bukankah itu merupakan sesuatu yang luar biasa! Ketika itu Hatta baru berusia 19 tahun dan Dahlan 26 tahun. Tahun sebelumnya, Dahlan melakukan perjalanan solo ke Mekah (dialah anak muda Minangkabau, bahkan Hindia Belanda, yang pertama naik haji ke Mekah dari arah barat) yang mendapat sanjungan dari surat kabar Neratja yang terbit di Batavia sebagai seorang anak muda Hindia yang “boleh mendjadi reclame (contoh)…boeat tanah Timoer di Europa.” (Neratja, No. 109, Tahoen IV, Kemis 10 Juni 1920).

Tapi dalam esai ini, yang saya tujukan sebagai refleksi kebangsaan menjelang pergantian tahun malam ini, bukan hal-hal lain yang dialami Hatta dan Dahlan selama libur Natal dan Tahun Baru mereka di Jerman dan Eropa Tengah: bukan pertemuannya dengan dosen bahasa Melayu Dr. Walther Aichele di Universitas Hamburg dan asistennya si bujang asal Payakumbuh, Usman Idris, yang jatuh bangkrut dan akhirnya ditolong Dahlan karena suka hidup royal dan parlente di Belanda,bukan pula tentang perjumpaannya dengan dosen Universitas Wina, Dr. Krol dan istrinya, juga bukan tentang rencana pertemuan mereka yang gagal dengan Sosrokartono (kakak R.A. Kartini) di Wina.

Pada kesempatan ini saya hanya ingin berefleksi tentang pertemuan Hatta dan Dahlan dengan Le Febvre, seorang lelaki yang mestinya dicatat oleh orang Minangkabau dalam lembaran buku besar sejarah etnis penganut Matrilineal kinship sekaligus beragama Islam ini.

“Bung Hatta telah mengenal [Johan David Leo] le Febvre sejak masih duduk di bangku [ELS di Padang] dan tetap menghormatinya sampai ia menjadi Wakil Presiden RI”, tulis Rusli Amran tentang mantan Residen Sumatra’s Westkust itu dalam bukunya Cerita-Cerita Lama dalam Lembaran Sejarah (Jakarta: Balai Pustaka, 1997: 79).Le Febvre bersimpati kepada Inladers (orang Minangkabau), dan hati seorang pegawai tinggi BB (Binnenlands Bestuur) Hindia Belanda yang suka lintuh dan cepat prihatin seperti itu sudah jelas apa hukumannya. Nasibnya serupa dengan nasib Eduard Douwes Dekker dan beberapa orang lainnya: karir politiknya diberangus dan dia dikembalikan ke ‘Tanah Dingin’ Eropa dan menjadi terasing dalam masyarakat yang mabuk dan tiap hari bersendawa kekenyangan oleh timbunan uang, harta dan kekuasaan yang diperoleh dari penjajahan terhadap bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Hatta dan Dahlan bertemu dengan Le Febvre di ‘pengasingan’nya di Hamburg. Ia menjauh dari Amsterdam dan Den Haag, yang mengucilkannya dan kian rakus melahap ‘Zamrud Khatulistiwa’ tempat ia pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri derita rakyat pribumi di bawah kekuasaan absolut ‘the minority white ruling class’ yang suka perpakaian putih dan bersarung tangan di bawah terik matahari khatulistiwa.

Le Febvre

“J.D.L. Le [berasal] dari kalangan sosial demokrat dan apa sebabnya Hindia Belanda kecolongan mengangkat seorang sosialis sebagai residen, kita tidak tahu”, tulis mandiangko Rusli Amran dalam bukunya yang sudah disebutkan di atas (hlm. 79). “Yang pasti, setelah diberhentikan sebagai BB, kehidupan keluarganya sangat sulit karena ia terlalu memihak kepada bangsa kita”, tulis Amran lagi (ibid.) Keputusannya menyingkir ke Jerman (tinggal di Hamburg) karena Pemerintah Belanda di bawah Hendrikus Colijn yang sangat kolonialistis itu terus menggencetnya.

Amran: “Setelah lulus ujian untuk dinas di Hindia Belanda tahun 1892, Le Febvre langsung ke Indonesia. Mula-mula dia diperbantukan pada Kontolir Oud Agam di Bukittinggi, kemudian pada Asisten Residen Lima Puluh Kota di Payakumbuh, selanjutnya di Batusangkar dan Sijunjung” (ibid.: 80-81).

“Pada tahun 1900, dia diangkat menjadi kontrolir (semacam lurah sekarang) klas satu. Setelah itu, ia berdinas pula di Tapanuli. Sumatra Timur (Sumatra Utara sekarang) dan Bengkulu, dan akhirnya menjadi Asisten Residen Tanah Datar, waktu itu berkedudukan di Sawah Lunto. Tahun 1915, dia diangkat menjadi Residen Sumatra Barat. Berarti ia adalah residen pertama setelah gelar gubernur dihapus. Sayang, karena sikapnya yang berpihak [kepada] bangsa kita, dia dipensiunkan secara paksa pada tahun 1919. Segala protesnya (sampai-sampai ke parlemen Belanda) tidak berhasil. Dia tetap harus angkat kaki dari Indonesia. Sebagai penjabat teras BB di Sumatra Barat, Le Febvre mempunyai tempat tersendiri. Jasa-jasanya, paling tidak segala usahanya membantu bangsa kita, tetap masih diingat oleh generasi tua sebelum Perang Dunia Kedua” (ibid.: 81). St. Sjahrir pun hormat dan respek kepada Le Febvre. In zijn boek “Indonesische Overpeinzingen” noemde Sjahrazad (Soetan Sjahrir) de heer Le Febvre de “vader van de Indonesiërs” (Dalam bukunya “Renungan Indonesia”, Sharazad (Soetan Sjahrir) menyebut Le Febvre sebagai “bapak orang Indonesia”), tulis koran Het Parool (Amsterdam) edisi Rabu,10 Agustus 1955 yang memberitakan kematiannya.

Saya membayangkan Dahlan dan Hatta muda berbincang sampai larut malam di ruang tamu rumah Le Febvre di Hamburg malam ini, ya…, persis malam ini 101 tahun nan lalu, perbincangan antara seorang mantan pegawai tinggi BB Hindia Belanda berusia 51 tahun yang diberangus karir politiknya karena bersimpati kepada rakyat pribumi dengan dua orang anak muda Hindia tempat dia pernah melihat lekat tangan kolonialisme Belanda yang kejam: di tambang batubara Ombilin, dalam kerja rodi, dalam pemungutan pajak (belasting) dan lain sebagainya. Sebuah pembicaraan yang tentunya agak unik, lantaran Le Febvre bukan memosisikan diri sebagai pihak sana dan dua anak muda itu di pihak sini. Kedua pihak terhubung dalam perasaan saling menghormati dan saling bersimpati. Le Febvre memang bukan ‘Tuan Siteneng’, si penguntit mahasiswa kita yang belajar di Belanda itu.

Namun, Hatta dan Dahlan sama sekali tak berkisah tentang buah pembicaraan mereka selama bertemu dengan Le Febvre. Saya hanya bisa berkhayal (yang mungkin tidak sepenuhnya arbitrer/manasuka): mungkin kedua anak muda yang aktif dalam Perhimpunan Hindia/Indonesia itu berdiskusi dengan sangoud Resident tentang cara-cara untuk membebaskan bangsa mereka dari penjajahan; tentang kiat-kiat perjuangan di Eropa untuk membebaskan bangsanya; tentang sebuah Republik yang dibayangkan akan membuat rakyatnya toto tentrem kerto raharjo dan bebas merdeka; tentang ilmu yang akan dimanfaatkan untuk memajukan bangsanya, dan lain sebagainya.

“Sudah tentu pada kedua hari Natal itu [Sabtu dan Minggu/24 dan 25 Desember 1921] kami banyak di rumah Le Febvre”, kata Bung Hatta dalam memoarnya (op cit.: 154). Sebelum itu, ia sudah membelikan mainan kereta api yang lucu sebagai hadiah Natal untuk cucu Frau Jachnikyang tinggal di Papendamm No. 23, tempat mereka menginap selama berada di Hamburg. Dua hari sesudah Natal, Hatta memborong buku-buku di toko buku Otto Meissner, Hamburg. Mereka, bersama Dr. Aichele dan Usman Indris sempat pula makan malam di sebuah restoran setelah menonton opera, dimana Hatta hanya memesan air putih dan yang lain minum bir, tapi ternyata air putih lebih mahal harganya daripada bir, satu kejadian yang menjadi bahan tertawaan ketiga temannya (ibid.: 155). Pada hari kedua tahun baru 1921 itu, Hatta dan Dahlan melanjutkan perjalanan mereka ke Berlin, dan lima hari kemudian (tanggal 7 Januari), mereka melanjutkan vakansi mereka ke Wina.

Mungkin kita memang tidak akan pernah tahu apa buah diskusi di depan tungku pemanas antara Hatta dan Dahlan dengan Le Febvre di malam tahun baru 1921 yang sejuk di ‘pengasingan’nya di Hamburg, dalam jam-jamyang persis sama dengan ketika refleksi ini saya tulis malam ini (31/12/2022). Apa yang sudah sama kita ketahui adalah bahwa ketika mereka berdua kembali ke Belanda pada 12 Januari 1922 dari Wina melalui München dan Utrecht dan sampai di Amsterdam jam 22:00, hari-hari Hatta setelah itu bercampur antara kegiatan politik dan studi (juga dengan Dahlan yang sudah lebih dulu menerjuninya). Kedua sahabat sesama anak Minangkabau itu sama-sama berada sekitar 11 tahun di ‘Negeri Penjajah’ – meminjam judul buku Harry A. Poeze (2008): Dahlan berada di Belanda sejak 1913 sampai 1924; Hatta sejak 1921 sampai 1932. Keduanya adalah penyumbang penting dalam penyemaian nasionalisme Indonesia di Belanda. Mereka telah berjasa menanamkan ‘biji’ yang kemudian tumbuh menjadi apa yang Anda nikmati hari ini sebagai ‘Republik Indonesia’ yang sebentar lagi akan menginjak usia ke-78 tahun. Kiranya tidak ada salahnya jika menjelang detik-detik pergantian tahun malam ini, para pewaris dan penikmat Republik ini mengirimkan selafaz doa kepada arwah mereka berdua di alam barzah sana.

Meneer Le Febvre berpulang di Blaricum, Belanda, pada hari Sabtu 6 Agustus 1955 (Algemeen Handelsblad [Amsterdam], 09-08-1955). “Beberapa tahun sebelum meninggal, dia menulis kenang-kenangan sewaktu menjadi pejabat BB di negeri kita. Karangan ini cukup panjang. Kelihatannya tidak untuk umum, tetapi untuk keluarganya terdekat. Karangan ini masih berupa naskah, belum disunting, penuh coretan, dan masih acak-acakan. Setelah meninggal, keluarganya menyerahkan naskah ini kepada Lembaga Tropis di Amsterdam. Lembaga ini meneruskannya untuk disimpan di Arsip Nasional Belanda di Den Haag. Naskah ini lama terletak di sana tanpa mendapat perhatian sedikitpun”, tukuk Rusli Amran dalam bukunya di yang sudah dirujuk di atas (hlm. 81).

Saya datang ke Nationaal ArchiefDenHaag beberapa hari sebelum Natal tahun ini. Ternyata ada beberapa bundel arsip atas nama J.D.L. Le Febvre tersimpan di sana (Nummer Toegang: 2.21.???. ??; silakan menghubungi saya jika ada sahabat netizens yang ingin mengetahui selengkapnya). Saya sudah melihat coretan ‘memoar’ beliau yang disebutkan dan diperiksa oleh Rusli Amran tersebut, tapi belum sempat membuka beberapa bundel lainnya di bawah nummer toegang yang sama. Saya masih penasaran, mungkinkah dalam satu-dua dari ratusan lembar kertas dalam bundel-bundel itu ada catatan Le Febvre tentang pertemuan dan diskusinya dengan Hatta dan Dahlan Abdoellah di rumahnya di Hamburg persis pada malam ini 101 tahun yang lalu itu. Sebab saya ingin tahu, apakah malam pergantian tahun itu pernah menjadi bagian dari jutaan noktah yang telah berkontribusi dalam pelahiran ‘Republik Indonesia’.

Saya akan ke Nationaal Archief Den Haag lagi untuk memeriksanya.

Petasan dan kembang api sudah mulai merobek-robek langit malam Belanda. Kurang dari sejamlagi tahun akan berganti.

Saya tutup dulu catatan refleksi ini. Sampai jumpa di Jakarta tahun/minggu depan!

Selamat tahun baru! Fijne jaar wisseling!

Leiden, Sabtu 31 Desember 2022, pukul 23:50

*Diterbitkan kembali oleh sumbarsatu.com dari FB Dr. Suryadi (31-12-2022) atas izin penulisnya.