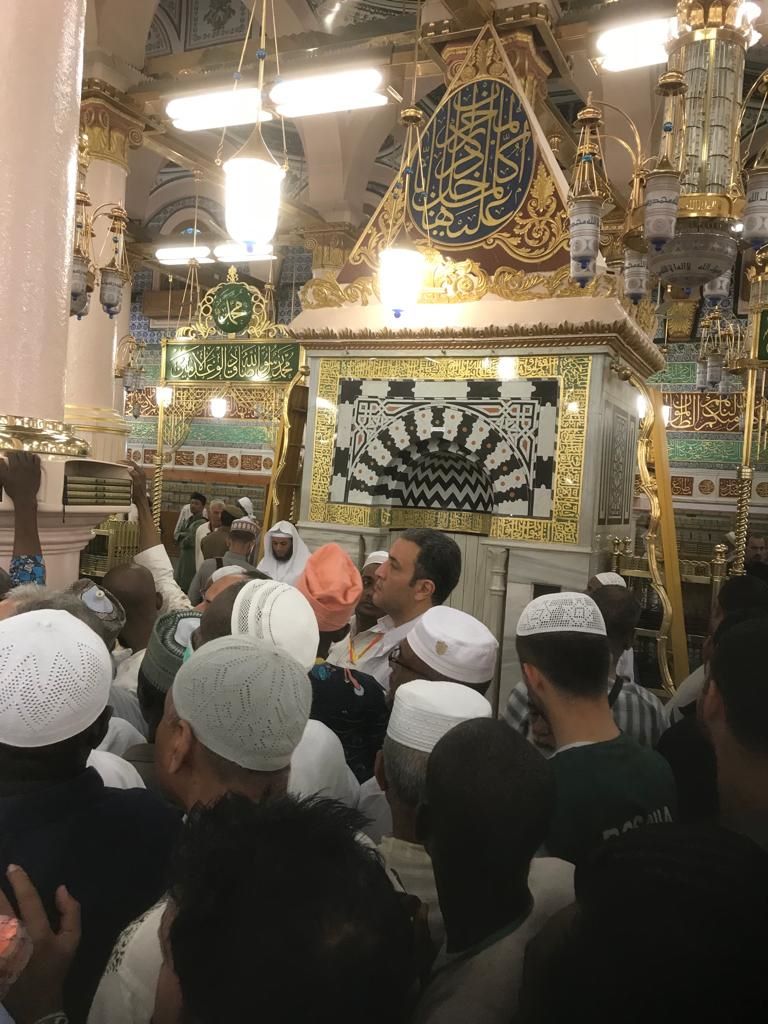

Jamaah mengantre bergiliran untuk masuk ke dalam Raudhah Masjid Nabawi

TERLETAK persis di dekat mimbar di bagian depan masjid, Raudhah tidaklah begitu luas. Hanya bisa menampung sekitar lima puluh jamaah dengan berdempet rapat. Karena kapasitasnya terbatas, maka setiap orang harus antri untuk bisa masuk ke sana. Butuh kesabaran, perjuangan, dan nasib baik untuk bisa mencapai tempat mujarab untuk berdoa itu. Setiap jamaah hanya diizinkan untuk salat sunat dua rakaat dan berdoa sebentar. Lamanya sekitar sepuluh sampai lima belas menit. Melebihi batas waktu itu, polisi kerajaan akan mengingatkan dan meminta untuk keluar.

Beberapa kali polisi harus mengusir jamaah yang berdoa terlalu lama. Saya hanya bisa tercenung melihat kenyataan pahit ini. Para jamaah yang banyak ini sudah datang dari berbagai belahan bumi yang jauh. Mereka bisa sampai ke sini setelah mengumpulkan uang selama bertahun tahun dengan beragam cara. Alangkah kecewanya, ketika mereka asyik berdoa di tempat yang paling mustajab, tiba-tiba saja terpotong karena waktunya habis. Tuhan saja menyuruh kita untuk berdoa sebanyak-banyaknya, tapi kok malah di masjid nabi ini berdoa pun dibatasi?

Tapi mau bagaimana lagi. Doa saat berhaji itu, sebagaimana ditulis di buku-buku panduan, panjang-panjang. Jangankan menghafal, untuk membaca tulisan Arab yang berderet rapat itu saja sudah bikin mata berkunang-kunang. Lagi pula, yang diminta saat berdoa itu demikian banyaknya; sejak keselamatan di dunia hingga akhirat; meminta ampunkan dosa masa lalu hingga masa depan; mengharap kebaikan dan surga; meminta keselamatan bagi diri, keluarga, tetangga, teman, hingga negara. Belum lagi doa yang dititipkan banyak orang kepada kita. Jadi bagaimana bisa berdoa dengan waktu yang singkat?

Agar bisa mencapai Raudhah, Ismail Lee, Ahmed, dan saya memutuskan tidur lebih awal. Pukul dua dinihari kami telah bangun, mandi, dan bersiap menuju masjid. Kali ini kami menuju arah pintu Rahmah, yang terletak di samping kanan bagian depan masjid. Akan tetapi, ketika sampai di sana, pintu Rahmah baru saja ditutup. Banyak jamaah kecewa tak bisa masuk dari pintu terdekat ke Raudhah itu. Bersama jamaah lain, kami menunggu sambil berharap pintu besi-tinggi layaknya kerangkeng raksasa itu kembali dibuka.

Tapi harapan itu dipatahkan oleh polisi kerajaan yang datang untuk mengusir jamaah yang berkerumun. Kami diminta masuk dari pintu lain yang terletak di bagian dalam masjid. Berkali-kali polisi kerajaan meminta jamaah untuk bubar dan beralih ke pintu lain. Tapi kami tetap saja membandel, tak mau beranjak. Godaan surga rupanya lebih menjanjikan, mengalahkan rasa takut pada polisi kerajaan.

Usahkan takut, beberapa jamaah malah berusaha membujuk polisi dengan aneka lagak dan alasan. Misalnya seorang jamaah asal Kenya, yang terlihat dari tulisan yang dicetak di punggung bajunya. Dengan muka memelas ia mendatangi polisi.

“Seorang anggota keluarga saya sedang sakit keras sekarang di Nairobi,” katanya dalam bahasa Inggris yang terbata-bata. “Saya harus mendoakannya di Raudhah agar dia bisa sembuh.”

Ia memohon sambil menunduk-nunduk, dengan memasang wajah sedih. Tentu juga sambil berharap polisi mengizinkan dia memasuki pintu Rahmah dan sampai di Raudhah. Tapi polisi itu malah melengos pergi begitu saja. Mungkin akting sahabat dari Afrika itu kurang meyakinkan bagi petugas tersebut.

Jamaah asal Mesir punya kiat lain lagi. Ia mengaku telah antri selama tiga hari setiap pagi, tapi tidak pernah bisa mencapai Raudhah. Setelah memperkenalkan diri bahwa ia dari lembah Sungai Nil, ia menjelaskan kenapa perlu diberi prioritas.

“Ini kesempatan terakhir saya. Besok rombongan kami akan menuju Mekah,” ujarnya.

Petugas berpakaian coklat, dengan lambang pedang di bahu, menanggapi dengan wajah datar tanpa ekspresi.

Tak lama kemudian, datang lagi seorang jamaah berbadan sedang dengan janggut lebat. Lagaknya menunjukkan ia orang yang sangat percaya diri. Dengan sikap sok akrab, ia menyapa polisi. Setelah itu ia menyampaikan bahwa ia perlu masuk untuk mengambil sandalnya yang tertinggal.

“Cuma mau ambil sandal. Setelah itu, saya langsung keluar,” ujarnya.

Rupa rupanya polisi Saudi sudah hafal taktik yang mirip dengan siasat Nabi Idris, yang sengaja meninggalkan sandalnya dalam surga agar bisa balik lagi ke wilayah impian itu. Dalam al-Quran diungkapkan bahwa Tuhan mengizinkan Nabi Idris untuk tetap di surga. Tapi sahabat seiman kita dari Mesir itu bukan Nabi Idris. Begitu juga polisi kerajaan Saudi Arabia bukan malaikat maut yang menjadi sahabatnya. Maka jawaban polisi kerajaan tetap saja; dilarang melintas garis pembatas! Jawaban yang sungguh mengecewakan para pemburu surga.

Sekitar tiga puluh menit menunggu, polisi memberitahu bahwa pintu bagian dalam baru saja dibuka. Segera saja kami berlarian sambil berdesakan untuk berebut tempat. Saya menyelip di antara manusia berpostur besar dengan otot gempal, dan berhasil mendapat tempat. Dalam sekejap ruang itupun penuh. Polisi mengatur jamaah yang masih banyak berebut tempat dalam syaf.

Jamaah yang berada di luar syaf, diminta keluar. Beberapa jamaah yang terlambat mencoba menyelonong dan menyelip di antara barisan syaf yang ada. Beberapa orang lolos dan diberi tempat oleh jamaah di sampingnya. Tapi lebih banyak lagi yang tak dapat tempat sehingga harus keluar dari syaf yang telah diatur rapi.

Menara dan kubah Masjid Nabawi

Beberapa jamaah yang tadinya diusir—karena berada di luar syaf—mencoba bernegosiasi agar diizinkan menyelip saja di antara jamaah yang ada. Tapi negosiasi itu gagal dan mereka tetap diminta keluar. Apakah mereka menyerah? Belum. Sedikit saja polisi lengah, jamaah itu langsung merapat ke barisan yang ada. Menyelip dengan cepat di antara jamaah lain agar tak terlihat oleh polisi. “Beribadah itu perlu perjuangan. Apalagi untuk berdoa di Raudhah”, mungkin begitulah prinsip mereka. Prinsip yang membuat mereka tak mau menyerah.

Jamaah Ethiopia—terlihat dari nama biro perjalanan haji yang tertera di baju seragam yang dipakainya—yang berbadan tinggi langsing punya taktik yang unik. Begitu sampai di dekat syaf, mereka langsung takbir untuk salat sunat. Tak peduli pada orang yang telah lebih dahulu ada di sana. Pokoknya, begitu masuk langsung takbir. Rupanya polisi telah hafal taktik demikian. Dengan cepat polisi menghentikan takbir mereka dan menyeretnya keluar.

Ada lagi jamaah yang lebih lihai. Begitu merapat di syaf, mereka langsung takbir dan rukuk dengan cepat. Tak peduli pantat mereka akan menyeruduk hidung jamaah di belakangnya. Juga tak peduli sikut mereka menghantam alis jamaah di sampingnya. Yang penting, begitu polisi melihat, mereka sudah dalam keadaan sujud. Menghadapi jamaah seperti ini akhirnya polisi menyerah juga. Polisi membiarkan jamaah yang dalam posisi sujud untuk melanjutkan salatnya. Alhasil, polisi kerajaan meninggalkan jamaah itu sambil melengah.

Polisi kerajaan Arab Saudi benar-benar terlatih menangani tingkah laku jamaah yang beragam itu. Sejak dari yang bandel, cerdik, hingga licik. Tampaknya mereka telah akrab dengan aneka lagak dan dalih para jamaah haji. Namun demikian, polisi selalu bersikap tegas, tanpa emosi dan amarah. Suaranya keras, tapi sikap mereka tetap ramah. Tidak ada hardikan, apalagi makian. “Ya, Haj..! Ya, Haj...” suara polisi lantang mengingatkan agar jamaah bersikap tertib.

Selesai salat Subuh, jamaah bersiap untuk masuk ke Raudhah. Jamaah dibagi dalam beberapa kelompok dan dikurung di antara terpal tebal. Berdesakan dalam antrian menunggu giliran menuju Raudhah. Saya terjepit di antara jamaah Afrika yang berpostur raksasa: dari Bosnia, Mesir, Sudan, Burkina Faso. Juga jamaah Nigeria yang jangkung dan berotot liat, dengan sikap tak acuh pada orang sekitarnya. Terpuruk di antara saudara muslim asal Afrika itu, terasa betapa kerdilnya manusia dari Asia Tenggara. Tinggi saya hanya sebahu mereka. Sementara badan saya hanya sebesar sebelah paha mereka. Jadi saya harus hati-hati agar tak sampai kena sikut atau tersengol pantat sahabat dari benua hitam itu.

Selama menunggu dalam antrian, macam-macam saja kegiatan yang dilakukan orang untuk mengisi waktu. Jamaah asal Nigeria terlihat asyik berzikir sambil mengusap tasbih besar menyolok yang menjuntai di leher. Jamaah Bangladesh mudah ditandai; pipi dan dagu mereka dipenuhi jambang dan janggut tebal, yang dicat warna kuning terang. Mereka paling suka mengusap-usap janggut ikal mereka. Melihat mereka, kadang timbul juga rasa iri dalam hati saya karena tidak punya janggut atau jambang. Tak ada yang bisa diusap-usap. Apa boleh buat, sayapun mengusap dagu tak berjenggot.

Tak kurang banyaknya yang jamaah yang asyik berswafoto atau mengambil gambar video. Tentu saja untuk mengabadikan kunjungan di masjid Nabawi. Polisi berkali-kali mengingatkan masjid adalah tempat beribadah, bukan untuk berswafoto. Tapi peringatan itu dianggap angin lalu saja. Maka polisi menyita handphone jamaah yang membandel itu. Beberapa jamaah memprotes tindakan tegas polisi, tetapi polisi tetap kukuh pada putusannya. Polisi Arab tampaknya tak dilatih untuk bisa bernegosiasi seperti di negeri kita.

Terus, bagaimana dengan telepon genggam yang telah disita itu? Tenang saja, begitu Anda keluar dari Raudhah dan berjalan menuju pintu keluar, maka di situ akan terlihat meja dengan tumpukan telepon genggam di atasnya. Hampiri saja meja itu dan temukan milik Anda di antara telepon genggam sitaan itu.

***

Sesaaat menjelang rombongan kami masuk ke Raudhah, tiba-tiba saja, seorang Nigeria tua melambaikan tangan ke arah polisi. Dia minta dikeluarkan dari antrian. Katanya ia sudah tak tahan lagi menunggu dalam antrian padat demikian. Begitu berhasil keluar dari antrian, ia meluncur sambil mengomel dalam bahasa yang tak kami mengerti. Tak ada yang tahu, apakah ia mengucapkan terima kasih ataukah menggerutu karena menunggu terlalu lama. Terserahlah. Tak lama kemudian, seorang Pakistan menyusul keluar.

Jamaah Bosnia di samping saya memandang dengan heran ke arah kedua jamaah itu. “Kenapa mereka?”, tanya jamaah Bosnia itu dalam bahasa Inggeris yang terbata. Saya hanya bisa mengangkat bahu mengisyaratkan tidak tahu.

Alangkah anehnya, pikir saya dalam hati. Bangun jam dua dini hari dan telah berdiri antre selama tiga jam. Begitu hampir sampai di Raudhah, mereka malah menyelonong keluar. Begitu saja melepaskan kesempatan emas untuk berdoa di tempat yang mustajab.

Agaknya memang benar bahwa beribadah itu tidak saja butuh perjuangan fisik dan kesabaran, tapi juga karena ada hidayah, panggilan Ilahi. Bisa jadi, kedua jamaah tadi belum memperolehnya. Semoga saja mereka mendapatkannya pada kesempatan lain, ujar saya dalam hati.

Akhirnya tiba giliran rombongan kami masuk ke Raudhah. Saya berlari, bergegas mengisi tempat kosong. Berdiri dengan tenang, dan bernafas dalam-dalam. Berada di Raudhah untuk beribadah saya rasakan bagai berkah yang ajaib. Selama tinggal di Madinah, tiga kali saya berhasil masuk untuk melakukan salat sunat dan berdoa di tempat ini.

Pertama kali salat sunat di Raudah, tiba-tiba saja badan saya mengggigil. Bukan karena demam atau kedinginan. Tapi justru karena kegembiraan yang berlebihan. Ya Allah, tiba-tiba saja saya sudah di sini, di tempat yang dirindukan setiap muslim. Tempat yang mustajab untuk berdoa. Subhanallah, saya sampai di sini seakan tanpa sengaja; berangkat dari negeri non-muslim dan dengan persiapan yang amat singkat.

Lama juga saya terpana. Untung saja jamaah di sebelah saya tiba-tiba terisak keras saat sujud. Entah apa doa yang dibacanya. Saya segera mengangkat tangan mengucapkan takbir. Menggiring jiwa dalam diri untuk meraih kedamaian-syahdu, sebagaimana yang saya raih saat pertama kali melakukan salat di masjid ini. Menjelang akhir rakaat pertama, air mata saya mengalir begitu saja.

***

Selesai salat, saya berdoa. Oh ya, bagaimana urutan berdoa yang terbaik? Apakah akan dimulai dengan memohon ampunan, perlindungan, atau justru minta rezeki? Apakah sebaiknya berdoa dalam bahasa Indonesia ataukah harus dalam bahasa Arab? Saya jadi bingung memilih, nama siapa yang lebih dulu disebut di antara teman-teman yang menitip doa? Berbagai pertanyaan celaka yang remeh-temeh itu muncul begitu saja.

Akhirnya saya mulai dengan meminta ampun atas semua kelalaian, kekhilafan dan kesalahan. Setelah itu, saya berdoa untuk diri sendiri, orang tua, serta guru-guru yang pernah mendidik saya. Ketika berdoa untuk anak-anak, dada rasanya sesak dan tangis saya pun pecah. Tiba-tiba saja saya mencemaskan nasib yang bakal menimpa ketiga orang anak yang bertarung menghadapi tantangan zaman.

“Di tempat yang mustajab ini ya Allah, aku titipkan anak-anakku dalam kuasa-Mu. Lindungi mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Sinari mereka dengan cahaya-Mu. Bimbing nurani dan tubuh mereka dengan petunjuk-Mu.” Saya terus berdoa dalam linangan air mata.

Tak lama, terasa ada yang menepuk bahu, mengingatkan bahwa waktu berdoa untuk saya telah habis. Saya meninggalkan Raudhah sambil terus mengusap air mata. Namun langkah kaki terasa lebih ringan dan perasaan jadi lega karena saya telah menitipkan anak-anak dalam kuasa-Nya. (Ivan Adilla, Dosen Jurusan Sastra Indonesia FIB Unand)